Allez, on monte !

Ah, vous le savez, j’aime vous emmener en tramway lorsque les journaux québécois anciens m’en donnent l’occasion. Comme dans le bus aujourd’hui, c’est le lieu de la couleur pour qui sait observer. Et rappelez-vous le voyage dans le tramway de sept heures moins quart.

Ah, vous le savez, j’aime vous emmener en tramway lorsque les journaux québécois anciens m’en donnent l’occasion. Comme dans le bus aujourd’hui, c’est le lieu de la couleur pour qui sait observer. Et rappelez-vous le voyage dans le tramway de sept heures moins quart.

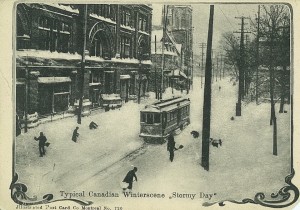

Aujourd’hui, nous montons avec Louisa King, inspectrice des établissements industriels à Montréal, dans le «p’tit char», ce «grand niveleur de la société», écrit-elle. Le Monde illustré du 15 avril 1899 nous en donne la chance. Occasion d’une bien grande réflexion.

C’était par une belle après-midi [sic] du mois dernier que je signalai un tramway des rues Windsor et Saint-Laurent, et y pris place non sans avoir combattu quelques instants contre les lois de l’inertie.

Puis, pour me donner une contenance, je fis ce que font toutes les dames : je me mis à fouiller énergiquement dans mon porte-monnaie afin d’en retirer le billet, qu’on vint réclamer dix minutes après seulement. Ensuite, je contemplai les pancartes qui décoraient le tramway, et, en y lisant les annonces de tous ces remèdes infaillibles, je m’étonnai qu’il existât encore des maladies sur la terre; je me dis que les hôpitaux allaient bientôt se fermer faute de malades, et les médecins au désespoir d’abandonner leur profession.

Après ces quelques instants, je pus sans crainte commencer à examiner ceux qui m’entouraient. En face de moi, et le point de mire de tous les regards, était une dame, jeune, belle et élégamment mise. Évidemment pétrie d’une argile bien supérieure à celle dont étaient formées celles qui l’entouraient, elle touchait à peine à son siège et rassemblait soigneusement sa robe autour d’elle, de crainte de venir en contact avec sa voisine, une pauvre ouvrière chargée d’un lourd paquet de vêtements.

Pourquoi, ô jeune fille, tant d’orgueil et de hauteur, me dis-je ? Pourquoi regarder si dédaigneusement cette pauvre infortunée ? Ne sais-tu pas que pour préparer le luxe dont tu t’entoures, des milliers de tes semblables dépensent leurs forces et leur vie ! Ignores-tu que pour tisser la fine étoffe dont s’enveloppe ton corps orgueilleux, ta sœur ouvrière s’achemine, avant l’aube, vers la fabrique, après avoir embrassé à la hâte ses enfants qu’elle n’embrasse presque jamais, hélas ! à la clarté du soleil.

Tandis que toi, endormie sur ta couche moelleuse, tu rêves de tes succès au bal de la veille ou à celui du lendemain. Pour toi, le palais aux lambris dorés, les riches toilettes, les mets recherchés, les équipages somptueux; pour elle, la mansarde aux murs décrépits, les vêtements minces et usés, le pain bis, les marches longues et pénibles quand ses membres fatigués lui refusent presque leur service. Pourquoi tant de biens de la terre pour l’une, si peu pour l’autre ?

Pourquoi ! Mot qui surgit à chaque instant sur nos lèvres, et auquel le ciel reste si souvent muet !

J’étais ainsi plongée dans mes réflexions quand la porte s’ouvrit et livra passage à une dame qui me parut d’un âge déjà avancé.

Imbue dès mes jeunes années du respect que l’on doit à la vieillesse, je me levai — il n’y avait que des dames autour de nous — pour lui céder ma place, pensant bien faire, mais souvent, hélas ! nos meilleures intentions sont mal comprises.

Vous auriez dû entendre de quel ton sec cette dame refusa mon offre, en me regardant d’un air offensé qui voulait dire : de quel droit m’offrez-vous votre siège ? Me croyez-vous donc plus âgée que vous ?

Aussi je résolus de n’offrir ma place dorénavant qu’aux dames dont le visage haché de rides et les cheveux blancs et rares indiquent au moins des octogénaires. Et si les messieurs qui lisent ces lignes sourient, et croient que cette faiblesse, la crainte de vieillir, appartient au beau sexe seulement, je leur dirai que j’ai vu un vieillard tremblotant refuser un siège qu’on lui offrait à la porte du tramway, et marcher clopin-clopant jusqu’à l’autre extrémité pour prouver lui aussi qu’il n’était pas si vieux.

Autre fait : un journal de cette ville, annonçant le décès de l’un de nos citoyens, disait qu’il était mort comparativement jeune encore, à l’âge de 68 ans ! Cet article avait sans doute été rédigé par quelque écrivain qui commençait à se sentir vieillir lui-même.

Mais pourquoi chercher ailleurs des preuves que nous redoutons les signes de la vieillesse ? Lequel de nous, lecteur, ne s’est arraché, ou laissé arracher les premiers cheveux blancs qui se glissent impitoyablement dans les tresses d’ébène, et dans la chevelure dorée ?

On essaie de nous consoler en nous disant qu’un visage sans rides à l’âge de quarante ans indique un caractère sans force et sans énergie : nous n’en craignons pas moins l’empreinte de la terrible patte d’oie, et essayons de faire disparaître les plis qui se creusent sur nos fronts. Rien de plus naturel d’ailleurs que cette révolte de l’âme contre la détérioration de l’enveloppe terrestre. À peine arrivés à pleine maturité de nos facultés, même avant d’y arriver, et en dépit de nos efforts, le corps commence déjà à sentir les atteintes de la vieillesse, et n’était l’assurance que nous mourrons mais pour renaître et revêtir un corps plus glorieux, nous aurions droit de mener le deuil sur cette décadence prématurée de notre être physique.

Comme pour détourner mes pensées de ce triste sujet, mes regards tombèrent sur un jeune couple d’amoureux. Quelle belle étude que celle-là ! L’âme dans les yeux, le sourire sur les lèvres, le visage rayonnant de joie, ils ne voyaient absolument rien de ce qui se passait autour d’eux, et je pus les observer tout à mon aise sans crainte de paraître indiscrète. Âge heureux, me dis-je, où le passé n’a ni regrets ni douloureux souvenirs, où l’on ne rêve que bonheur pour l’avenir.

Ah ! laissons à la jeunesse toutes ses illusions, n’essayons pas par la froide raison de diminuer l’éclat des teintes roses et dorées qui illuminent le ciel au printemps de la vie. Trop tôt, les tristes réalités dissiperont les unes, les nuages du malheur assombriront les autres.

De nouveau, la page tourna, et un homme aveugle, accompagné d’un enfant conducteur, entra.

Mes amis, si jamais vous murmurez contre votre sort, si jamais il vous semble que le ciel ne vous a pas donné votre part de ses biens, asseyez-vous un instant en face d’un aveugle. En présence de cette figure impassible, de ces yeux sans lumière, de cette profonde affliction, vos propres soucis prendront des proportions bien minimes. […]

Un rire enfantin attirant mon attention, je tournai la tête et vis, penché sur les genoux de son père, un enfant à cet âge aimable où l’on connaît déjà assez de bien pour être gentil et pas assez de mal pour être méchant. Le père écoutait avec orgueil et amour ce gentil babil et paraissait ravi de l’admiration que l’enfant suscitait autour de lui. […]

En contemplant cet enfant au regard limpide et pur, au visage frais et rose, sur lequel tôt ou tard les combats de la vie, les malheurs, les passions peut-être, viendront graver leurs traces, tout émue, je m’écriai avec le poète :

Bien loin de la voie

Où marche le pécheur

Chemine où Dieu t’envoie

Enfant ! garde ta joie,

Lys, garde ta blancheur.

Ici conducteur cria : « Rue Sainte-Marguerite », j’étais à ma destination, je descendis, et fermai le livre qui m’avait si vivement intéressé et qui m’avait suggéré tant de pensées salutaires.

Louisa King

Inspectrice des établissements industriels

Montréal, 1899