Henry David Thoreau le cheminant (2/2)

Nous sommes donc sur la piste de l’écrivain et naturaliste américain Henry David Thoreau. Hier, nous disions qu’il vit la plupart du temps seul, précisément à Concord, Massachusetts, et dans les environs. Il n’a jamais beaucoup voyagé.

Où qu’il soit, au village ou en forêt, il semble en retrait. Des commentateurs lui feront même le reproche de vivre comme un reclus, de se montrer misanthrope. C’est qu’il aime d’abord s’attarder à bavarder avec les gens simples, les pêcheurs et les chasseurs, par exemple. Il affectionne particulièrement la présence du bûcheron Alec Thérien, originaire de Nicolet. «Il m’intéressait parce qu’il était très calme, très solitaire, et pourtant très joyeux. Un puits de bonne humeur et de contentement débordait de son regard. Sa gaieté était sans mélange.»

Depuis l’âge de 20 ans jusqu’à sa mort, à 45 ans, Thoreau consigne dans son journal tous les détails de son questionnement, de sa quête. Et continuons donc de puiser, tout comme hier, dans son ouvrage : Henry David Thoreau, Journal, présentation de Kenneth White (Paris, Les Presses d’aujourd’hui, 1981, collection L’arbre double, 219 pages).

Le premier jour d’avril il a plu et la glace a fondu. Tôt le matin, dans un épais brouillard, j’ai entendu une oie égarée voler au-dessus de l’étang et cacarder comme l’esprit même du brouillard.

Ah ! chère Nature, se souvenir, après un court oubli, de tes bois ! Je vais à eux, comme un homme affamé vers une croûte de pain.

Je suis sûr que si je cherche un compagnon de promenade, je renonce à une certaine intimité de communion avec la Nature.

Être dehors assez longtemps pour que le contact avec une saine réalité serve de lest à la pensée et au sentiment. La santé exige ce relâchement, cette vie sans but. La vie dans le présent. Qu’un homme, dans la maison, pense ce qu’il veut de la Nature; au dehors, elle lui paraîtra toujours nouvelle. Je reste en plein air à cause de l’animal, du végétal, du minéral qui sont en moi.

J’aime la Nature en partie parce qu’elle n’est pas l’homme, mais une retraite pour lui échapper. Aucune des institutions humaines ne l’a soumise, ni pervertie.

Dans toute grande œuvre, nous manifestons ce qu’il y a de vie en nous.

Cette terre qui s’étend autour de moi comme une carte n’est que la doublure de ce qu’il y a de plus profond en mon âme. C’est en moi qu’est le barbot que je vois. Aucun objet qui me serait tout à fait extérieur ne pourrait me contraindre à le reconnaître.

[Cette phrase de Thoreau me ramène à ce que dit Alejandro Jodorowsky : Tu ne peux aimer que ce que tu es.]

Nous ne recevons physiquement, intellectuellement ou moralement, que ce que nous sommes préparés à recevoir. De même, les animaux n’engendrent qu’à des saisons déterminées, et seulement leur espèce. Nous n’entendons et ne percevons que ce que nous connaissons déjà à demi. Une chose peut être nouvelle et remarquable mais, si elle ne me touche pas, si elle n’est pas de mon ressort, si, inconnue à mon expérience et étrangère à ma nature, elle n’attire pas mon attention, je ne l’entendrai pas quand on l’exprimera; si je la lisais, elle ne m’arrêterait pas. Tout homme suit ainsi sa propre piste dans la vie, à travers ce qu’il entend, ce qu’il lit, et observe dans ses voyages.

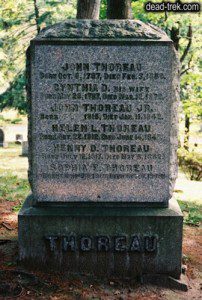

La photographie de la pierre tombale de la famille Thoreau, au Sleepy Hollow Cemetery de Concord, Massachusetts, est sur le site de Find a grave.

Trackbacks & Pingbacks