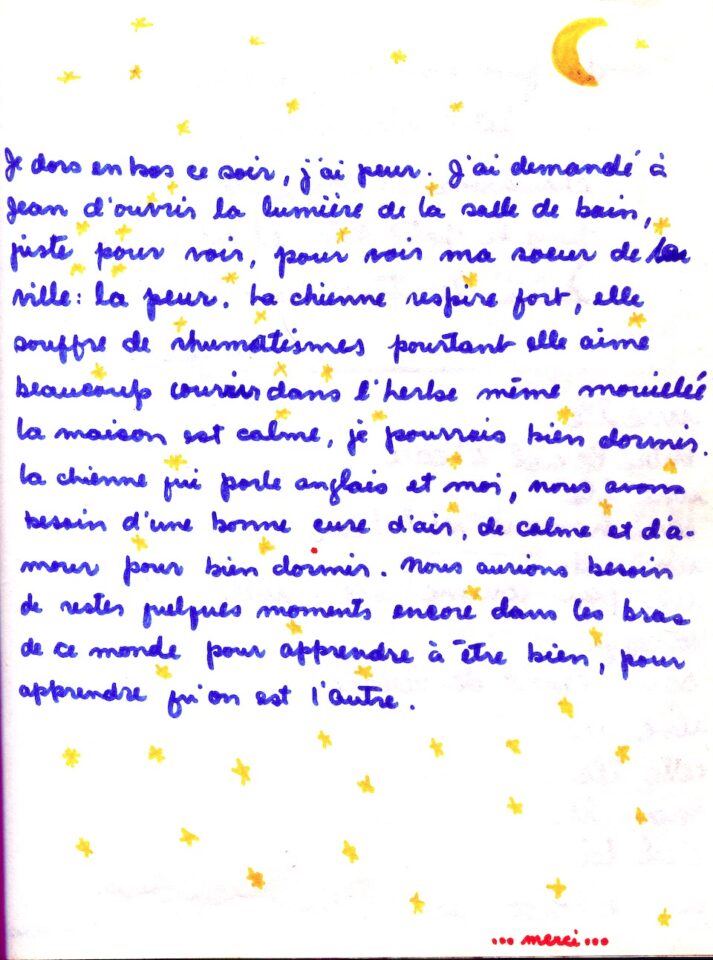

Replongeons dans le calepin-cadeau que m’ont donné Ninon et Pierre au printemps de 1975, en provenance de Trois-Rivières. Allons-y, le soir de la veille de la Fête des Patriotes.

11 Mai

Et celle d’une dame craintive, manifestement.

Thème Linen par The Theme Foundry.

Copyright © 2026 Jean Provencher. Tous droits réservés.