D’un recueil de réflexions d’une haute exigence, disait la critique

À la lecture de ces mots, je fus attiré comme le chat à l’odeur d’un nouvel aliment. Et ce livre est d’un écrivain et penseur suisse allemand Ludwig Hohl (1904-1980). Un ouvrage attachant si vous vous sentez en forme. J’en avais glissé mot, avec extrait, le 31 juillet 2014.

À la lecture de ces mots, je fus attiré comme le chat à l’odeur d’un nouvel aliment. Et ce livre est d’un écrivain et penseur suisse allemand Ludwig Hohl (1904-1980). Un ouvrage attachant si vous vous sentez en forme. J’en avais glissé mot, avec extrait, le 31 juillet 2014.

Il s’arrête cette fois-ci sur la création et la distance du regard. Réflexion sur le télescope de l’esprit, que nous possédons tous, mais qu’il n’est pas évident de pouvoir facilement mettre au foyer. Chaussez vos bottes. Au milieu du propos se trouve une phrase imposante, une sorte de phrase « totale ».

Le regard spirituel n’est rien d’autre qu’un regard ordinaire [« pratique »], mais réglé sur une autre distance. [C’est pourquoi microscope et télescope sont de véritables symboles spirituels — en dépit des propos désapprobateurs de Gœthe sur ces deux instruments.]

Il est probable que tous les hommes sont douées [sic :-)] d’une force visuelle approximativement équivalente. [« Approximativement » : dont les variations n’excèdent pas celles des mensurations anatomiques en général, longueur, poids, etc. ; contrairement aux capacités spirituelles.]

Mais chez ceux qui l’appliquent aux zones médianes, elle se noie dans l’inefficacité, sans bruit ; il s’agit de gens ordinaires, « pratiques », incolores, qui ne laisseront aucune trace. Celui qui applique en revanche sa force visuelle sur une distance inaccoutumée, c’est chez lui seulement que l’on trouvera ce que nous appelons esprit ou pouvoir créateur.

« Maintenant il se tenait en marge de tout ordre, au grand air de la peur primordiale, giflé par les courants froids des bas-fonds de la mort »

Cette phrase imposante, tiré du « Pfannenstiel » d’Albin Zolllinger (1), traduit le sentiment foncier — ou du moins une partie du sentiment foncier — de celui qui crée. […]

Cette phrase, tout aussi belle, du même livre d’Albin Zollinger, n’est pas sans rapport avec ce qui vient d’être dit : « Il plongeait son âme dans l’ombre d’une lumière qu’elle n’était pas en mesure de reconnaître. » Cela concerne ici une jeune fille. Mais ce n’est pas seulement à l’âme d’une jeune fille que pareille chose arrive — c’est aussi, dans le miroir qu’il se tend à lui-même, au monde.

(1) Poète et romancier zurichois (1895-1941), qui fut un des maîtres à écrire du jeune Max Frisch. Ses lettres à Ludwig Hohl ont été publiées en 1965 aux éditions Hans Huber, Berne. Son roman « Pfannenstiel » a paru en 1940.

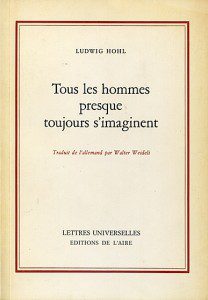

Ludwig Hohl, Tous les hommes presque toujours s’imaginent, Lausanne, Éditions de l’Aire, 1981, collection Lettres universelles, p. 108s.