Témoignage sur la plus grande débâcle québécoise de la période historique (Second de deux billets)

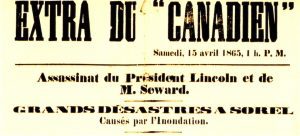

Nous évoquons la plus grande débâcle printanière que le Québec ait connue, en avril 1865.

Le journal La Patrie du 30 avril 1908 rappelle le propos d’un témoin de cet événement, Gilbert Brisset, habitant une des îles du Lac Saint-Pierre, l’île Dupas complètement inondée, comme les autres d’ailleurs.

Brisset habite une petite maison avec son épouse, son enfant et ses parents. Hier, il nous racontait le début du drame.

Nous sommes en pleine nuit. Il vient de réveiller tout le monde. Mais l’eau ne cesse de monter. Ça tient de la catastrophe. Retrouvons-le.

«Ce fut d’abord la surprise à laquelle succédèrent bientôt la frayeur et des cris de désespoir.»

«Conservant le plus possible mon sang-froid, je courus, dans l’eau jusqu’aux genoux, jusqu’à l’écurie où la mer avait déjà poussé mon canot et, m’emparant d’une paire de rames que je gardais accrochée dans l’étable, je me dirigeai vers la maison.

«Je crus que nous étions sauvés et rassurai ma famille en lui disant que ce canot allait nous transporter sur la rive opposée.

«Malgré l’exiguité de l‘embarcation, nous dûmes cependant nous placer tous les dix dans l’esquif et, pendant que notre maison s’arrachait de ses assises, pour flotter, puis ensuite s’écrouler, notre canot s’éloignait vers le fleuve, emportant une vieille femme, ma mère, quatre de nos sœurs, ma femme, mes deux frères, mon enfant et moi-même.

«Tous se tenaient blottis l’un contre l’autre en proie à une terreur indicible. De nous voir ainsi, dans cette nuit d’encre, on nous aurait pris pour un équipage d’êtres fantastiques comme ceux que nous décrivent nos conteurs canadiens.

«Il y avait à peine un quart d’heure que nous avions quitté la maison que le canot, ne pouvant supporter le fardeau de toute une famille, commença à faire eau.

«L’une des rames, en s’accrochant à un arbre flottant, mit fin à toute perspective d’atterrir, en faisant chavirer notre embarcation.

«Je m’abstiens de décrire tout ce qui se passa en ce moment : les cris de désespoir, les appels au secours, puis le spectacle des cadavres revenant à la surface, enlacés, les uns, les autres.

«Comment je ne suis pas devenu fou en voyant disparaître sous mes yeux ma femme, mon enfant, ma mère, mes frères et mes sœurs, c’est ce que je n’ai pu comprendre encore.

«Quant à moi, je réussis à me cramponner à mon arbre que l’eau n’avait pas encore arraché du sol et restai là, attaché, durant plus de douze heures, avant qu’on vint me délivrer.

«Ma mère, Rose Boudreau, ma femme et mon enfant, Jérémie, avaient péri ! Mes quatre sœurs, Angèle, Clarisse, Philomène et Célina; mes frères André et Pierre, tous ces êtres chers étaient pour toujours disparus et je restais seul sur cette terre pour pleurer leur fin tragique.

«J’ai revu depuis cette affreuse nuit l’endroit où deux et trois générations furent exterminées.

«Tous les ans, je n’ai jamais manqué d’aller m’agenouiller près d’un arbre qui marque l’endroit où ma famille fut engloutie.»

C’est ainsi que le vieux constable Brisset faisait à ses compagnons du poste le récit de ses infortunes et c’est pourquoi, jusqu’à sa mort, on eut pour ses petits travers, son humeur quelquefois impatiente, un excès de déférence. […]

Deux sœurs, qui étaient absentes de l’île Dupas lors de l’affreuse nuit d’avril 1865, vivent encore; ce sont Marie, épouse de Narcisse Gervais, autrefois de Berthier, et Éloïse, de Sorel.

Le constable Brisset avait épousé Mlle Elisabeth Gravel.

Voir aussi ce qui s’est passé à Louiseville en 1865.