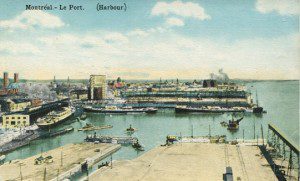

Débardeur au port de Montréal

Un journaliste de L’Album universel du 15 juillet 1905 s’attarde à décrire la vie dans le port de Montréal en plein été, en temps de canicule. Hier, il nous expliquait le travail de pointeur. Il nous parle aujourd’hui du métier de débardeur. Document à joindre à une grande histoire du travail au Québec.

Un journaliste de L’Album universel du 15 juillet 1905 s’attarde à décrire la vie dans le port de Montréal en plein été, en temps de canicule. Hier, il nous expliquait le travail de pointeur. Il nous parle aujourd’hui du métier de débardeur. Document à joindre à une grande histoire du travail au Québec.

Mais je reviens aux débardeurs montréalais, puisque c’est d’eux que j’entends vous entretenir. Vous savez que leur rôle consiste à décharger les marchandises arrivées dans les paquebots, sous d’autres cieux. C’est, prenez-en ma parole, un travail fort pénible. Aussi, pour la plupart, ces hommes sont-ils de rudes gaillards, très solidement bâtis.

À Montréal, on en compte quelques centaines. Par trente ou quarante à la fois, ils travaillent (ce sont des équipes) sous les ordres d’un contremaître. Voici, en peu de mots, comment ils s’acquittent de leur ouvrage.

Dès qu’un navire est amarré à quai, que les passerelles volantes ont été mises en place, nos hommes, selon des ordres reçus, se divisent entre eux la cargaison. Les grues à vapeur, grinçant et geignant, faisant un bruit d’enfer, sont mises en mouvement. Alors, avec un rythme énervant, de grosses chaînes ou câbles, munis d’un anneau, d’un crochet, ou d’une petite plate-forme, sont amenés à fond de cale.

On attache la marchandise à ce système. Un cri se fait entendre, la grue trépide [sic] abominablement, et le pesant ballot monte vers le ciel bleu que, d’en bas, le pointeur voit au travers des écoutilles à l’ouverture béante et dangereuse.

La même manœuvre recommence, identique, des milliers de fois, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à fond de cale, ou dans le compartiment qu’on décharge. Rien de plus monotone, de plus fatigant que ce travail, dans un atmosphère confiné, en des locaux qui n’ont pas vu le jour de toute une longue traversée. Et les débardeurs peinent fébrilement, car le temps est compté, le paquebot doit repartir à jour et heure fixes. Aussi, ces braves gens se surmènent-ils; parfois, par amour du lucre (ils sont à Montréal assez bien payés, pouvant gagner jusqu’à $4.00 par 24 heures), les débardeurs, dis-je, restent deux ou trois jours sans dormir.

À un moment donné, ces pauvres gens sont absolument vannés de fatigue, ils chancellent, dorment presque debout, se meuvent comme des automates. C’est ma foi malheureux, et l’autorité devrait empêcher ce surmenage. Car, je l’ai déjà dit ailleurs, c’est à ces moments et de par cette somnolence naturelle chez les hommes ainsi épuisés de travail que se produisent des accidents trop souvent mortels. Tantôt, le débardeur endormi ne prend plus garde à lui, et se laisse écraser par un lot de marchandises mal attachées qui retombent au fond du navire; d’autres fois, le pauvre homme, tel un somnambule, inconscient du danger, tombe au travers d’une écoutille et se tue.

On a beau le prévenir du danger, multiplier les lampes électriques sur les ponts, l’envoyer se coucher maintes fois dans la nuit, rien n’y fait, le débardeur veut achever sa nuit, et il continue de travailler, appelant pour ainsi dire l’accident mortel qui, dans son foyer, laissera une veuve éplorée et des orphelins désemparés par la mort du chef de famille.

Que si vous me demandiez si ce métier de débardeur est chez nous une vocation, je n’hésiterais pas à vous répondre par la négative. Peu de débardeurs montréalais continuent leur genre de travail durant de longues années, et ne font que cela.

Beaucoup d’entre eux sont des terriens à tous crins; c’est tout au plus s’ils sont descendus jusqu’à Québec en bateau, car ce port a ses débardeurs attitrés.

Chez nous, le plus souvent, le débardeur est un homme robuste de vingt à quarante ans, qui, voulant travailler, gagne son pain à la sueur de son front.

C’est, par exemple, un cultivateur «en rupture de ferme». Il sait que, sur les quais, en quelques mois, il peut gagner assez pour faire vivre les siens le reste de l’année, et il s’y rend; heureux d’y pouvoir être embauché continuellement, durant l’été et une partie de l’automne, qui représentent, comme l’on sait, notre saison de navigation sur le Saint-Laurent. D’autres fois, le débardeur est un marin débarqué qui aime mieux ce genre de labeur que de faire le quart, ou de manœuvrer, sur le bout d’un steamer.

Parmi les débardeurs de notre métropole, il se trouve des sujets de plusieurs nations. Bien que les contremaîtres n’aiment pas à prendre à leur service les premiers venus, assez souvent, la grand quantité des marchandises leur force la main, et ils se résignent à accepter de la main-d’œuvre étrangère.

C’est ainsi qu’il y a quelques années, je vis des équipes qui se composaient de Canadiens, d’Anglais, de Français, d’Italiens, et même de quelques Orientaux, sans parler des Suédois, Yankees et autres gens de mer.

Pour être exact, j’ajouterai que, dans notre ville, ce rude métier compte en majorité des Canadiens-français. Et, entre nous, ce sont de fiers lurons qui ne boudent pas à la besogne, soit lorsqu’il s’agit de manipuler de pesants lingots de fer, de manœuvrer une grue, ou de mettre à quai les pesants colis qui nous arrivent de tous les points du globe.

Une chose les console et les peine en même temps, c’est que depuis quelques années l’outillage de notre port se perfectionne à merveille, s’enrichissant sans cesse d’énormes appareils de manutention qui facilitent le déplacement des lourdes marchandises. Il suffit à cet égard de citer les élévateurs, les palans, les cabestans et mille autres moyens mécaniques dont, à cette fin, se servent nos compagnies de navigation, soit qu’il s’agisse de simples barges ou d’énormes transatlantiques.

Je ne quitterai pas les braves gens dont je viens de vous entretenir sans vous dire un mot des naïves et belles chansons canadiennes que je leur entendis souvent chanter à fond de cale; tandis que le clapotis des vagues contre les flancs du navire leur répondait en sourdine, et rappelait la grande voix de la mer, des calme-plats et des tourments indescriptibles.

On trouvera ici un autre article sur le travail très dangereux des débardeurs montréalais.

Cet article-ci est le 1 500e

Bonjour

J’aimerais savoir si l’image utilisée est libre de droits ou sinon avoir la source, car je na la trouve pas sur votre page.

Merci !

Je n’ai pas mis de référence, chère madame Olga, car il s’agit d’une des cartes postales de ma collection.