La plus grande catastrophe naturelle sur le fleuve Saint-Laurent est celle du 11 avril 1865

Elle vint d’une conjonction de facteurs. Un hiver très neigeux en Nouvelle-Angleterre comme au Québec suivi d’un temps trop doux au début d’avril, auquel s’ajouta une violente tempête, créa une catastrophe. Le Richelieu servit de voie d’écoulement à toute l’eau venue de la fonte en Nouvelle-Angleterre et dans l’emprise de cette rivière.

À la hauteur du lac Saint-Pierre, une « enflure » du fleuve longue de 38 kilomètres et large de 10, cette eau du sud s’ajouta à l’eau locale, alors qu’une violente tempête sévissait. La débâcle qui s’ensuivit lamina les rives du Saint-Laurent jusqu’à dix kilomètres à l’intérieur des terres.

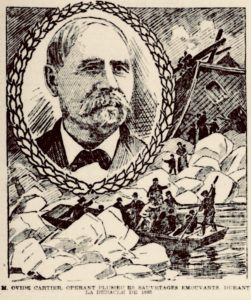

Des maisons, des bâtiments de ferme, des arbres, tout partait dans ce Saint-Laurent qui se vidait. Il fut difficile de compter le nombre de noyades, de décès, mais, dans les jours qui suivirent, on parla finalement de 28. Ici, le quotidien montréalais La Presse rappelle cet événement, rendant hommage à un héros.

C’est au 11 avril 1865 qu’il faut remonter pour apprendre à connaître Ovide Cartier.

Ce jour-là, le fleuve St-Laurent venait de déborder sous les efforts de la débâcle, et tous les coquets villages, qui faisait l’ornement et l’orgueil de ses rives, étaient ensevelis sous des masses d’eau glacée.

De toutes parts, dans nos campagnes, se répandaient des milliers de familles affolées, fuyant devant la crue de plus en plus menaçante des flots.

À Maskinongé [sur la rive nord du fleuve], on avait été pris par surprise.

Sans que le moindre indice pût faire prévoir cette catastrophe, le Saint-Laurent se précipita soudain avec une violence inouïe sur les demeures des citoyens de l’endroit, emportant tout ce qui se trouvait sur son passage : maisons, granges, étables ; les arbres mêmes étaient déracinés par la force des eaux et charroyés au loin. Seuls quelques logis résistèrent à la tourmente, mais se trouvèrent toutefois presqu’entièrement recouverts par les flots.

Ce fut comme un coup de foudre pour tout le monde.

À l’endroit où, quelques instants auparavant, s’élevait un village des plus prospères, on ne voyait maintenant que des débris informes ballotés au gré des vents, et des êtres humains accrochés à des épaves qui semblaient à tout moment prêtes à se briser les unes contre les autres. Pour comble de malheur, une terrible tempête se déchaîna sur cette scène de désolation et dura tout le jour.

Personne n’avait l’instinct d’organiser un sauvetage, chacun ne songeant qu’à sa propre sécurité.

Seul, au milieu du désarroi général, un homme garda tout son sang-froid, réalisant l’imminence du danger et les mesures à prendre pour y faire face sur-le-champ : c’était Monsieur Ovide Cartier.

Étant parvenu à atteindre un énorme chaland que trois hommes avaient eu peine à manœuvrer, il s’adjoignit un citoyen du nom de Francis Dupuis, et commença l’émouvant sauvetage des victimes de l’inondation.

Il était alors onze heures de l’avant-midi.

Jusqu’à minuit, malgré la tempête qui faisait rage et les périls dont il était entouré, le héros dirigea en tous sens sa lourde embarcation, recueillant les gens sur le point de périr, et transportant des familles entières sur un monticule trop élevé pour être recouvert par les eaux.

Il en sauva 96.

[…]

Les vieillards de Maskinongé se demandent encore aujourd’hui comment il a pu résister de la sorte aux émotions et aux fatigues d’une telle journée.

Vers minuit, avec 70 personnes sous sa garde, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous affolés de terreur et incapables de prêter main-forte au héros, Ovide Cartier laissa dévier son embarcation vers une forêt restée debout, où l’on trouva quelque abri contre la tempête. […]

Ce ne fut qu’à deux heures du matin que la tourmente se calma.

Cartier, mettant encore une fois son chaland en mouvement, transporta ses 70 passagers à une maison qui n’avait pas été touchée […].

La tâche d’Ovide Cartier était terminée : il avait mis à l’abri, sans en excepter un seul, tous ceux de ses concitoyens qui se trouvaient en danger ; il avait bravé les fureurs de la tempête et de l’inondation depuis 11 heures de l’avant-midi, jusqu’à deux heures du matin, la nuit suivante, sans prendre une bouchée de nourriture et sans se donner une seconde de repos. […]

La Presse (Montréal), 26 février 1901.

Super beau témoignage j’ai pu identifier la date de cette inondation car il y avait une maison sur l’ ile st laurent à Repentigny qui est parti par la cru des eaux 11 avril 1865

Seule une petite grange fait avec barils de mélasse sûrement du commerce triangulaire antille/ nouvelle France/ port Royale probablement la maison des Legardeur 1672

Super beau témoignage j’ai pu identifier la date de cette inondation car il y avait une maison sur l’ ile st laurent à Repentigny qui est parti par la cru des eaux 11 avril 1865

Seule une petite grange fait avec barils de mélasse sûrement du commerce triangulaire antille/ nouvelle France/ port Royale probablement la maison des Legardeur 1672.

De Theresesin@icloud.com

Bravo, chère Thérèse.