En 1905, les Montréalais réclament le retour des cloches dans la vie quotidienne

Savent-ils qu’ils retrouveraient ainsi une partie de la vie du 16e siècle en France ? Mais cela n’ira pas de soi. On leur ferme rapidement le clapet.

L’hebdomadaire montréalais Le Bulletin, du 12 mars 1905, écrit :

Le comité du feu, à sa dernière réunion, a «jeté au panier» une nombreuse requête [sic] que lui avaient adressée les contribuables de Montréal, les priant de remettre en place et de faire sonner comme autrefois les alarmes sur les cloches de nos diverses églises. Le comité a décidé que cela était inutile.

Retour en France, 500 ans derrière. Sur la grande importance des cloches dans la vie quotidienne. Du temps de François 1er, Jacques Cartier et François, sieur de Roberval. Dans son ouvrage Le problème de l’incroyance au 16e siècle, La religion de Rabelais (Éditions Albin Michel, 1968), le grand historien Lucien Febvre écrit :

L’église ? Mais c’est, en temps de guerre, le refuge et l’asile — la bâtisse aux murs épais, au clocher parfois crénelé, qui protège les habitants, leurs biens, leurs troupeaux même contre une razzia brutale. L’église, c’est le lieu d’assemblée, qui sert pour les élections, pour les réunions de toute espèce, pour l’école parfois — et dont la cloche, propriété de la communauté des fidèles, sonne pour le repos comme pour le travail, pour la prière et la délibération, pour le baptême et l’enterrement — pour tout ce qui marque l’existence des hommes : leurs joies, leurs fêtes, ou leurs craintes.

Péril de foudre ? à toute volée, le sonneur lance la cloche contre les éléments déchainés. Péril de feu, et la cloche devient sinistre tocsin qui appelle au secours les paroissiens. Péril de brigands ou de trouble-paix, et elle symbolise si bien la communauté que, parfois, c’est à elle qu’on inflige les sanctions que celle-ci doit subir : pratique qui durera jusqu’au XVIIIe siècle, où l’on verra, en 1737, un intendant de Bourbonnais faire descendre les cloches d’un clocher, et les faire fouetter par la main du bourreau : ces infidèles, trahissant leur devoir, avaient sonné le tocsin contre les gardes royaux, aux prises avec des faux-sauniers en armes…

Tout cela qui montre l’église établie en plein cœur de la vie des hommes, de leur vie sentimentale, de leur vie professionnelle, de leur vie esthétique si on peut employer ce gros mot : de tout ce qui les dépasse, et de tout ce qui les lie, de leurs grandes passions, de leurs petits intérêts, de leurs espérances et de leurs rêveries… Tout cela qui atteste, une fois de plus, la prise insidieuse et totale de la religion sur les hommes. Car tout cela se fait sans qu’on y pense. Sans que la question même soit posée par personne de savoir s’il peut, s’il doit en aller autrement. Les choses sont ainsi. De toute mémoire d’homme. Et si fortement, si nécessairement que personne alors ne se dit : «Mais notre vie, notre vie tout entière, c’est donc la religion, c’est donc le christianisme qui la domine — et comme la marge est mince encore, de ce qui dans cette vie est laïcisé, par rapport à tout ce que, toujours, commande, et régit, et modèle la religion ?» […] Pour s’insurger, il faudrait, d’abord, s’étonner.

Oui, vivement une histoire des cloches.

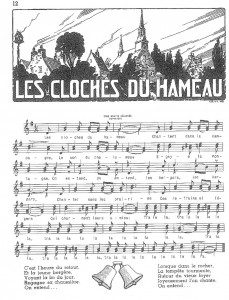

L’image coiffant cet article — Les cloches du hameau — provient bien sûr de La Bonne Chanson, dix albums qu’on appelait Cahiers, parus de 1938 à 1951, du musicologue Charles-Émile Gadbois (1906-1981). Elle apparaît dans la série de manuels Chantons la bonne chanson à l’école, 1957, troisième année, faisant partie du programme officiel du cours primaire, manuels approuvés par le Comité catholique du Conseil de l’Instruction publique.

Et comment donc cette chanson — Les Cloches du hameau — paroles et musique d’Albert Larieux (1872-1925), originaire du sud de la France, qui séjourna un temps au Québec, s’est-elle rendue à Malmö, tout au sud de la Suède, et est-elle interprétée par cette belle dame, Asa Fang, dans le cadre d’un spectacle de Noël manifestement ? Mystère.

Cela est bien agréable à constater. Car, à cause de la présence de cette chanson dans Les Cahiers de la bonne chanson de l’abbé Gadbois diffusés pendant plusieurs années en de multiples copies, plusieurs d’entre nous la connaissons dans le texte et pouvont l’interpréter. Cela fait que quelque chose de cette création de Larieux nous donne l’impression qu’elle nous appartient. Salut à Vous, Suédoise, qui l’interprétez sans même guère d’accent ! Au 20e siècle, Madame, Larieu est l’un de ceux venus de France, comme Hémon, Blanchard, Deffontaines et Bertin, qui nous ont beaucoup aimés. Et j’en oublie sans doute quelques autres.