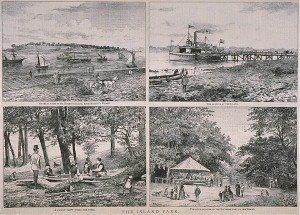

Une journée d’été à l’île Saint-Hélène

Dans la documentation historique, j’ai toujours trouvé qu’on négligeait l’importance de l’île Sainte-Hélène, l’été, en 1900, pour la population de condition modeste de l’est de Montréal. Les jours de grandes chaleurs, pour moins que rien, on saute dans le traversier allant vivre ces heures au large. Ce ne peut qu’être plus frais qu’en ville.

Dans la documentation historique, j’ai toujours trouvé qu’on négligeait l’importance de l’île Sainte-Hélène, l’été, en 1900, pour la population de condition modeste de l’est de Montréal. Les jours de grandes chaleurs, pour moins que rien, on saute dans le traversier allant vivre ces heures au large. Ce ne peut qu’être plus frais qu’en ville.

Colombine a su chanter ce lieu de repos et de fête foraine dans son ouvrage Bleu, Blanc, Rouge, publié chez Déom Frères, rue Sainte-Catherine, à Montréal, en 1903.

Si la Fée Bonheur existe, j’aime à me figurer qu’elle a son royaume à l’île Sainte-Hélène, cette émeraude enchâssée dans de l’azur, que le soleil fait miroiter de mille chatoyantes nuances, du vert doux au vert glauque, selon les caprices de l’astre artiste. Sainte-Hélène, la jolie, dis-moi, lequel de tes deux amoureux préfères-tu ? Le ciel, qui baise ton front et souffle dans ta chevelure ses effluves printanières, ou le grand flot paresseux, qui caresse tes pieds en pleurant son éternel amour ? Tu t’inclines vers l’un et tu souris à l’autre. Bien, ma belle, sois coquette et séduisante avec les deux ; tes amoureux te seront fidèles. Ignore le mal d’amour qui ferait soupirer tes grands arbres, et mettrait des larmes au bord de leurs feuilles frémissantes !

Le royaume de la Fée Bonheur, c’est le gîte du sourire. On n’entend que le gazouillis des oiseaux dans la feuillée, les cris des enfants courant après un papillon. Dans l’air volent de grandes balançoires, qui montent et descendent, scandées par le rire et les oh !… admiratifs des petits. Plus loin, une oscillation de gens plantés sur les deux jambes, bouche béante : c’est »le massacre des innocents. » De grands enfants éprouvent le besoin de jouer avec des poupées ! On attend à la file le moment de tirer. L’amorce posée, on épaule le fusil, les coudes relevés, un œil fermé : la capsule éclate. Des pétardements secs, ininterrompus, s’ajoutent aux criailleries des gamins. Puis, tout à coup, un orgue jette dans l’air ses notes sonores. Etrange musique, qui grince avec des fioritures de flûte, piaulant sur une basse de tambourin et de trombone, roulant et grondant constamment.

Allons voir le carrousel, cette maison qui tourne, perdue dans les grands arbres… C’est peut-être le château de la Fée ! Oh ! la jolie chose de voir tous ces bambins caracoler sur des chevaux à l’air féroce ressemblant plutôt à des monstres mythologiques ! Les garçonnets sont tout pâles de plaisir. Songez donc, tenir par la bride un vrai cheval ! Les bébés radieux ouvrent tout grands leurs yeux, où rient la surprise et l’admiration. Les fillettes envoient des baisers aux parents grisés, eux aussi, par le souffle de la Fée Bonheur. Mais, sauvons-nous, les cinq minutes vont expirer, le mouvement du carrousel, se ralentit. Que de bébés feront la lippe, lorsqu’on les arrachera de ces chevaux où ils se tiennent cramponnés !

Des essaims de fillettes en robes bleues, roses, blanches, passent bras-dessus bras-dessous, occupant la largeur de l’allée, dont le gravier craque sous leurs pas d’oiseaux. Elles jettent hardiment de leurs lèvres rouges des volées de sourires aux garçons qui les agacent en passant.

Des couples, tendrement enlaces, pénètrent dans le cœur du bois. Au-dessus de leurs têtes, les branches se rejoignent et font une voûte légère, d’où s’égoutte le soleil ; la mousse et la fougère tapissent les troncs d’arbres. Un écureuil saute de branche en branche, pendant que les oiseaux chantent plus doucement. Cette tendresse des nids en amour s’ajoute à l’immense allégresse de la terre, bourdonnant dans la splendeur d’un jour d’été, et met au cœur un immense bonheur de vivre ! Il y a des chemins creux, des pointes de rochers escarpés ; des taillis déserts, où l’on peut causer à l’aise, sans autre danger que d’être entendus par les fauvettes. Mais un frissonnant silence, l’ombre vivante qui tombe des arbres séculaires, glace les paroles sur les lèvres, et notre esprit s’égare dans une douce rêverie !

J’allais sortir du bois, quand un bruit de feuilles, comme de la soie qu’on froisse, me fit tressaillir. Je vis s’avancer une mignonne fillette blonde, haute comme une botte, qui se promenait gravement, balançant au-dessus de sa tête l’ombrelle de sa mère, avec des airs de petite femme. Elle portait une délicieuse toilette de taffetas rose, couverte de dentelle, un grand chapeau à plumes, et de petits gants en peau correctement boutonnés. Tout à coup, la terre trembla ; un garçonnet fit irruption dans le taillis, brisant les branches, poussant des cris féroces. Il traînait une charrette chargée de cailloux.

— Viens-tu faire un tour ? dit-il à la jeune demoiselle au parasol.

— Salir ma belle robe ! fit-elle, avec un air de reine outragée.

— Cherchons des fraises, veux-tu ?

L’embarras était aussi grand. Pouvait-elle, comme ce lutin, se vautrer dans l’herbe, fouiller les hautes touffes, risquer d’accrocher ses bas et de tacher ses gants. Pourtant, des fraises cueillies soi-même, comme ça doit être bon ! La tentation était forte ; elle allait céder, quand le garçonnet poussa un cri de triomphe, en montrant une superbe fraise.

— Je veux l’avoir, donne ! fit-elle, avec l’entêtement des enfants à qui l’on cède toujours.

— Non, elle est à moi !

Alors, voyant le chagrin de sa compagne, il eut un malicieux sourire et mit la fraise entre ses dents.

— Viens en prendre la moitié !

La petite eut une minute d’hésitation : c’était payer bien cher le plaisir de croquer une moitié de fraise… Mais elle fit un mouvement de jeune chatte, saisit à deux mains la tête sale du petit garçon déguenillé, happa la fraise, en faisant claquer sa langue, une petite langue fine et acérée, qui saura déchirer ses amies plus tard.

Le petit, honteux, penaud, comme un renard qu’une poule aurait pris, remplit le bois de ses lamentables hi ! hi ! hi !… Ah ! fille d’Eve ! fille d’Eve ! Comme je m’étais penchée pour surprendre le dénouement de la comédie enfantine, la fillette m’aperçut. Elle eut des minauderies, des airs penchés de femme faite, qui se sait remarquée, secoua ses jupes et inclina son ombrelle avec des airs mélancoliques…

Et, je pensais en continuant ma promenade aux enfants rougeauds de la campagne, en robe de calicot, pieds nus, et qui barbotent dans la mare aux canards…

Brusquement, le vieux fort s’interposa entre ma personne et les horizons bleutés. Mais il fait peine à voir le sinistre engin de la mort, dans cette nature fleurie. Les pierres jonchent le sol, les bastions tombent en ruine, les meurtrières, dont les prunelles lançaient du feu, se sont éteintes, leurs orbites sont des trous noirs et livides, que n’allumera plus la flamme mortelle, car cette triste forteresse a été touchée par la baguette de la fée. La mort blême est vaincue par la nature jeune et belle. La verdure envahit la sinistre mitrailleuse, qui cracha des projectiles meurtriers sur les soldats français, nos pères. Les corbeaux restent les seuls défenseurs de la belle cité ; les moineaux fout leurs nids dans les canons anglais. Si quelques soldats rouges viennent piétiner les marguerites et jouer à la guerre dans ce séjour enchanteur, ils ne font plus peur aux oiseaux. Un merle, quel effronté, se perche sur une branche et vient leur siffler sous le nez !…

Mais, la cloche de la fée nous avertit que son bateau comme un cygne blanc frissonne et bat des ailes avec impatience et qu’il nous attend pour nous transporter de l’autre côté de la rive. Le soleil se couche derrière le Mont-Royal et jette des reflets d’incendie sur la ville. Des gerbes de lumière brodent de franges d’or le sommet de la montagne et sur le fleuve pailleté, tombe un mirage de rubis, de corail, d’améthyste, teintes divines qui désespèrent le pinceau de l’artiste et la plume de l’écrivain.

P. S. Hier même, j’écoutais un écrivain québécois d’un âge certain qui disait, absolument sûr de son propos, que la littérature québécoise nationale était née durant les années 1960 avec la Révolution tranquille. Hommage à Colombine, diable !

Source de l’illustration : le Canadian Illustrated News, édition du 6 août 1876.

Trackbacks & Pingbacks