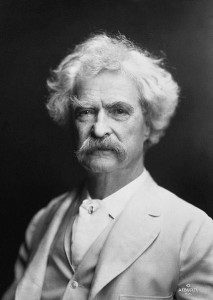

L’Américain Mark Twain au sujet des barbiers

J’ai demandé à mon ami Malcolm Reid de définir en quelques mots l’écrivain américain Mark Twain (1835-1910). Et Malcolm de répondre : «un humoriste, un romancier et un critique social».

J’ai demandé à mon ami Malcolm Reid de définir en quelques mots l’écrivain américain Mark Twain (1835-1910). Et Malcolm de répondre : «un humoriste, un romancier et un critique social».

Voici donc Twain avec un texte au sujet des barbiers publié par L’Album universel (Montréal) du 4 juillet 1903.

Tout change — tout ! excepté les barbiers, leurs habitudes, leurs manières, leurs boutiques — qui ne changent jamais ! Ce que vous éprouvez la première fois que vous mettez les pieds dans la boutique d’un barbier, ressemble à ce que vous éprouverez jusqu’à la fin de vos jours toutes les fois que vous entrerez dans la boutique d’un barbier.

Tenez, ce matin, je vais me faire raser comme à l’ordinaire. Un client entre par la rue Washington, tandis que j’entre par la grande rue — bien entendu ! Je me dépêche c’est inutile, il a de l’avance sur moi. Je le suis de près, et ne va-t-il pas s’asseoir sur le seul fauteuil libre ? précisément celui du meilleur garçon ! c’est toujours comme ça.

Je me mets dans un coin, dans l’espoir d’hériter du premier fauteuil libre, pour avoir le meilleur des deux garçons; parce que ce dernier est en train de peigner les cheveux de son client, tandis que son camarade n’a pas encore fini de cirer et de pommader la tête du sien.

Je calcule mes chances avec intérêt. Quand je vois le No 2 gagner sur le No 1, mon intérêt se change en sollicitude. Quand le No 1 s’arrête un instant pour rendre de la monnaie à un nouvel arrivant, qui demande un billet de bain [à l’époque, en 1900, beaucoup n’ont pas encore de bain à la maison et le bain est souvent un service offert par les boutiques de coiffeur], et perd ainsi du terrain dans la course, ma sollicitude devient de l’anxiété. Quand le No 1 repart et que tous les deux, lui et son camarade, après avoir jeté de côté la serviette, épousseté la poudre sur les joues de leurs clients, se trouvent avoir des chances égales pour arriver au premier «À qui l’tour ?», alors je retiens ma respiration !

Mais quand à ce moment décisif, le No 1 s’arrête pour donner deux coups de peigne dans les sourcils de son client, je m’aperçois qu’il a perdu la course d’une seconde : je me lève, indigné, et sors brusquement, de peur de tomber dans les mains du No. 2. J’avoue que je ne possède pas cette enviable fermeté qui permet à un homme de regarder fixement dans les yeux un garçon souriant et de lui dire qu’il préfère attendre que l’autre ait fini.

Je reviens au bout d’un quart d’heure, comptant sur une meilleure chance. Tous les fauteuils sont pris maintenant, et quatre individus attendent en silence, l’air hargneux, impatienté, ennuyé de tous les gens qui attendent leur tour dans une boutique de barbier. Je m’étends sur un vieux sofa divisé en compartiments par des bras de fer et, pour tuer le temps, je lis les réclames encadrées de toutes sortes de marchands d’eaux infaillibles pour la teinture et la coloration des cheveux.

Ensuite, je déchiffre les noms graisseux des étiquettes qui décorent les bouteilles de vinaigre de toilette; puis, les noms et numéros de savonnettes des clients, rangées dans le casier. J’étudie les images à un sou collées sur les murs et représentants des batailles, les portraits des présidents, des sultanes voluptueusement étendues, ou l’insupportable gamine qui met les lunettes de son grand-père.

Je maudis de tout mon cœur le joyeux canari et l’assourdissant perroquet, ornements obligés de toutes les boutiques de barbier. Enfin, je ramasse le moins déchiré et le moins sali de tous les vieux journaux illustrés qui traînent sur la table, et je commence à lire leurs comptes-rendus stupides et faux d’événements oubliés depuis longtemps…

C’est à moi ! Une voix a crié : «À qui l’tour ?» et je me livre… au No. 2. Parbleu ! — toujours comme ça !

* * *

Je lui dis humblement que je suis pressé; il en paraît aussi touché que s’il n’avait jamais entendu chose pareille. Il me redresse la tête et m’attache une serviette autour du cou. Il fourre ensuite ses doigts dans le collet de mon habit et y accroche un torchon, puis, passant ses griffes dans mes cheveux, insinue qu’ils ont besoin d’un coup de fer. Je dis que je ne veux pas de coup de fer. Il repasse les doigts en disant qu’ils sont un tantinet trop longs pour être à la mode. «Ces cheveux demandent à être rafraîchis, surtout par derrière !» Je dis que je les ai fait couper la semaine précédente. Il paraît vexé sur le moment, puis, avec un air dédaigneux, il demande : «Qui est-ce qui vous a coupé ça ?» — «Vous !» Vlan ! attrape, mon bonhomme !

* * *

Il se met alors à faire mousser son savon en se regardant dans la glace, s’arrêtant de temps en temps pour se voir de plus près et bien examiner son menton ou considérer un petit bouton. Il me savonne ensuite d’un côté et va passer de l’autre, quand il est distrait par des chiens qui se battent dans la rue. Et le voilà à la fenêtre, regardant le combat jusqu’à la fin et perdant 2 francs qu’il a pariés avec les autres garçons — c’est bien fait ! Il revient me savonner et me frictionne avec sa main couverte de mousse.

Il affile alors son rasoir sur une vieille bretelle, et entame une longue discussion à propos d’un bal masqué où il a figuré la veille, déguisé en roi, avec de la dentelle rouge et de l’hermine en peau de lapin. Il devient si fier des cancans qui courent sur certaine jeune personne qu’il a séduite par ses charmes, qu’il fait ce qu’il peut pour prolonger la conversation, prétendant que ses collègues le dérangent par leurs bavardages. Ce sujet amène de nombreux coups d’œil dans la glace; il dépose son rasoir, se brosse les cheveux avec un soin tout particulier, se colle une mèche sur le front, se fait une raie par derrière et se donne un dernier coup de brosse sur les tempes, de chaque côté. Pendant ce temps, la mousse sèche sur ma figure.

Alors, il commence à me raser, enfonçant les doigts dans mon visage pour tendre la peau, tamponnant, bousculant ma pauvre tête de ci, de là, suivant les exigences de son rasoir. Tant qu’il se tient sur les côtés durs des joues, je ne souffre pas, mais quand il arrive à racler, gratter, ratisser sur mon menton, les larmes me montent aux yeux. Il empoigne alors mon nez comme un manche et s’en sert pour s’appuyer, en rasant les coins de la lèvre supérieure.

Cette particularité insignifiante n’a l’air de rien, mais elle me fait découvrir qu’une de ses attributions dans la boutique est de nettoyer les lampes à pétrole. Je me demandais effectivement depuis longtemps à qui pouvait incomber ce soin, aux garçons ou au patron.

* * *

Je me prends alors à chercher ce qu’il va maintenant me couper, mais il ne me laisse pas le temps de la réflexion et me tranche l’extrémité du menton. Immédiatement, il aiguise son rasoir — il aurait dû commencer par là. Je n’aime pas être rasé de trop près, et ne voulant pas le laisser faire une seconde fois, j’essaie de lui persuader de quitter son rasoir, dans la crainte de ce qui menace encore le bord du menton, cette place si tendre où un rasoir ne peut repasser sans douleur.

Il prétend qu’il ne veut qu’adoucir un passage un peu rugueux, et au même moment son rasoir glisse sur l’endroit défendu : aussitôt, les petits boutons cuisants que je redoute tant, qui viennent quand on rase de trop près, répondent à l’appel et paraissent. Il trempe son torchon malpropre dans le vinaigre de toilette, me tapote toute la figure, et recommence comme si jamais être humain s’était débarbouillé de la sorte. Il m’essuie ensuite en me tapotant avec un coin sec de son torchon, comme si jamais on s’était essuyé comme ça; mais un barbier ne vous traite jamais comme un chrétien. Il fait pénétrer du vinaigre dans la coupure avec son torchon, et puis bouche la blessure avec de la poudre d’amidon; il la remouille avec du vinaigre, et serait encore à mouiller et à poudrer si je ne m’étais, à la fin, révolté en le suppliant.

Il me poudre alors toute la face, me redresse et commence à me labourer la tête avec ses doigts. Il propose un lavage (shampoo) dont j’ai besoin, bien besoin, dit-il. Je lui fais remarquer que je me suis lavé la tête parfaitement, la veille, au bain, moi-même. Vlan ! attrape encore !

Il m’offre ensuite du «Glorificateur de la chevelure, de Smith», et veut m’en faire acheter une bouteille. Refus de ma part. Il fait l’éloge du nouveau parfum «Les délices de la toilette de John», et veut m’en vendre un flacon. Nouveau refus. Il me présente alors une atrocité de brosse à dents de son invention, et, sur mon troisième refus, il me propose une affaire de canifs.

* * *

Il se remet à l’ouvrage après toutes ces tentatives infructueuses, m’asperge partout, me pommade les cheveux, qu’il m’arrache en partie avec la racine en les frottant vigoureusement; puis peigne et brosse le reste et me fait une belle raie par derrière, sans oublier l’éternelle mèche collée sur le front.

Enfin, tout en me passant le peigne dans mes rares sourcils et en les salissant de cosmétique, il se met à me rabâcler les qualités de son chien, un petit terrier, brun et noir, quand le sifflet de midi se fait entendre : j’ai manqué le train de cinq minutes !

Il arrache le torchon, le frotte légèrement sur mon visage, et me donne un dernier coup de peigne dans les sourcils en criant gaîment : «À qui l’tour ?»

Deux heures plus tard, ce garçon tombait mort, frappé d’apoplexie. — Je veux attendre ma revanche jusqu’à demain : j’irai à son enterrement.

Mark Twain.

La photographie de Mark Twain de A, F. Bradley à New-York en 1907 apparaît sur la page Wikipédia consacrée à Twain.

Trackbacks & Pingbacks