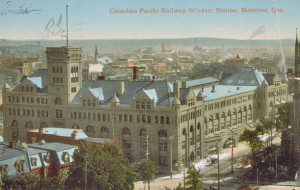

Les couleurs du vécu dans nos gares en 1900

Nous n’avons pas idée aujourd’hui des scènes offertes dans les gares québécoises au début du 20e siècle. Le Québec et le Canada, comme les États-Unis d’ailleurs, sont des terres d’accueil et il y aurait matière à un bien beau documentaire cinématographique sur les couleurs du vécu dans nos gares en 1900. Le cinéaste Gilles Carle s’y serait sans doute beaucoup plu.

Nous n’avons pas idée aujourd’hui des scènes offertes dans les gares québécoises au début du 20e siècle. Le Québec et le Canada, comme les États-Unis d’ailleurs, sont des terres d’accueil et il y aurait matière à un bien beau documentaire cinématographique sur les couleurs du vécu dans nos gares en 1900. Le cinéaste Gilles Carle s’y serait sans doute beaucoup plu.

L’article Famille de pionniers, paru dans l’Album universel du 11 novembre 1905, est un assez beau texte merci de Paul D’Esmorin sur des moments bien colorés vécus à la gare Windsor, à Montréal.

Au début de ce vingtième siècle, par une brumeuse après-midi de mars, une foule tumultueuse encombrait le quai de la gare Windsor de Montréal.

À chaque instant, des trains démarraient avec fracas et partaient dans des directions différentes.

Des camionneurs affairés chargeaient ou déchargeaient hâtivement les bagages des voyageurs. Sur les dalles de ce lieu de trafic, des malles américaines brusquement manipulées sonnaient la ferraille, crissaient désagréablement.

Un employé anglais, du «Canadian Pacific Railway», flegmatique et obèse, criait les départs d’incompréhensible façon.

Aux abords de l’embarcadère, des gens se tenaient par groupes et échangeaient des «shake-hands» ou des accolades d’adieu.

Tel un frelon dans une ruche, passait et repassait un garçon de «pullman»; nègre en veston à boutons dorés; dont le rire idiot s’épanouissait pour montrer une dentition formidable, aux blancheurs de lait.

Tout ce monde avait un air de cosmopolitisme banal. Rares étaient les Canadiens qui se mêlaient à cette scène digne d’un roman de Jules Verne.

Soudain, au son d’une cloche de train, rageusement mise en branle par un mécanicien pressé d’arriver, l’express d’Halifax, tout enveloppé de fumée, entra en gare. Quelques centaines de personnes en sortirent, dès que la locomotive eût stoppé, et que tout le matériel du convoi se fut arrêté dans une dernière et bruyante trépidation.

Des wagons des secondes débarquaient de nombreux immigrants. Ces nouveaux venus étaient pour la plupart des Syriens, des Roumains et des Turcs; lesquels, poussés par l’amour du lucre, abandonnaient en famille leur pays natal, pour venir chercher fortune en Amérique.

Ainsi qu’on observe les animaux d’une ménagerie : montréalais, commis-voyageurs et touristes yankees se faisaient un spectacle de la vue de ces Levantins aux costumes bariolés, à l’aspect minable et rude.

Ceux-ci semblaient se soucier fort peu de la curiosité qu’ils provoquaient; et, par leurs gestes expressifs, laissaient comprendre que leur halte, à Montréal, serait brève. Ils s’y résignaient en transformant en caravansérail la salle d’attente de la gare. Dans le luxueux et immense édifice du C. P. R., leurs accoutrements bizarres mettaient une paradoxale note de barbarie, qu’intensifiaient les sons gutturaux de leurs dialectes très anciens.

Quelques jeunes filles, à la beauté slave, apparemment des Roumaines, un châle sur la tête, se reposaient en des attitudes variées, semblant poser pour un artiste épris de coloris et de vie. Selon la versatilité de leurs pensées, elles souriaient mélancoliquement, rêvaient en silence, ou, avec volubilité, causaient à voix basse. Comme elles faisaient bande à part, on ne pouvait s’empêcher de remarquer la grâce naïve avec laquelle elles échangeaient entre elles de menus cadeaux, modestes souvenirs d’un long voyage et d’amitiés ébauchées en cours de route.

Peu à peu les quais se dépeuplaient. Les habitués de la ligne, des sacs de voyage à la main, se hâtaient vers la porte de sortie. Bientôt, les colons se trouvèrent presque seuls.

Alors, à la surprise d’un petit nombre de témoins, eut lieu une cérémonie à la fois pittoresque et imposante.

Drapé dans une sorte de manteau calabrais, un vieillard à barbe de fleuve, suivi de quelques amis, s’était approché des Roumaines. Bien que l’on ne comprit pas les paroles qu’il leur adressait; ainsi qu’en une pantomime, l’expression des physionomies suffit à expliquer le petit roman qu’on va lire; et dont le prologue avait probablement été vécu en pleine mer.

Prenant par la main droite l’une des jeunes filles — son enfant, sans doute, car elle lui ressemblait — le vieil immigrant la conduisit dans un cercle qu’avaient formé les futurs citoyens du Dominion. Là, un beau grand jeune homme, imberbe, endimanché et un chapeau de feutre mou sur l’oreille, attendait, non sans émotion, la belle qu’on amenait vers lui.

Après un échange de salutations campagnardes et de congratulations multiples, tout ce monde tomba à genoux et psalmodia, en mineur, un cantique au rythme très lent. Seuls les deux héros de cette fête insolite restèrent debout, les mains jointes et la tête inclinée sur la poitrine. À en juger d’après leur attitude, c’étaient deux amoureux qui allaient se jurer fidélité.

Quand, après avoir fait le signe de rédemption, la prière fut terminée, tous, parents et amis, s’approchèrent du jeune couple, tandis que le promis glissait une bague rustique à l’annulaire gauche de sa fiancée.

Des embrassades générales suivirent ce geste simple et grandiose que le vieillard à la longue barbe blanche avait béni, ainsi que le faisaient les patriarches des temps bibliques. Après quoi l’exotique groupe se remit à invoquer le Tout-Puissant en faveur des futurs époux.

Comme quatre heures sonnaient aux églises anglaises du voisinage, ces bons catholiques se relevèrent pour entonner un chant allègre et profane, à la mélodie archaïque.

À ce moment, dans l’air où flottaient des escarbilles, dans ce local où coulent tant de larmes de douleur et de joie, à l’heure des adieux parfois ultimes et des retours impatiemment attendus, passait le souffle magique de la grande âme américaine; souffle d’aspirations humaines, de travail, de progrès et d’espérance. Et l’on se prenait à rêver sur les beautés et le grandiose de cette abstraction, grâce à laquelle la civilisation se répand et fonde de nouveaux établissements.

Car ces deux êtres que les lois divines et humaines venaient de rapprocher allaient librement planter leur tente là où jadis l’Iroquois scalpait les visages pâles.

Un moment dépaysés, vite ils se caseraient, se feraient au milieu de prédilection qu’ils allaient habiter. Et, comme pour mieux les river au sol auquel ils allaient consacrer leurs forces, plus tard ils iraient fleurir la tombe des pauvres vieux acteurs de cette scène, dont les paupières étaient encore humide d’attendrissement.

Paul D’Esmorin est le nom de plume de Paul Morin (1889-1963), avocat, traducteur et poète québécois, alors étudiant au collège Sainte-Marie à Montréal.

L’illustration provient du site http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/massic/accueil.htm, au descripteur «gare Windsor».