Ce chat est fort beau dans cette position ! Et il est dans sa vie.

Dans les glossaires ou les dictionnaires du parler québécois, le mot Bouddha ou Buddha n’apparaît pas. Mais voici rapidement ce qu’on peut trouver sur internet.

Dans le Dictionnaire Le Robert dico en ligne, on dit : 1. Dans le bouddhisme, celui qui est parvenu à la sagesse et à la connaissance parfaite. Et comme exemple, on donne Le Bouddha vivant : le Dalaï -lama. 2. Représentation peinte ou sculptée d’un bouddha.

Si vous consultez l’encyclopédie livre Wikipédia, vous verrez qu’il y a un grand nombre de détails sur ce mot.

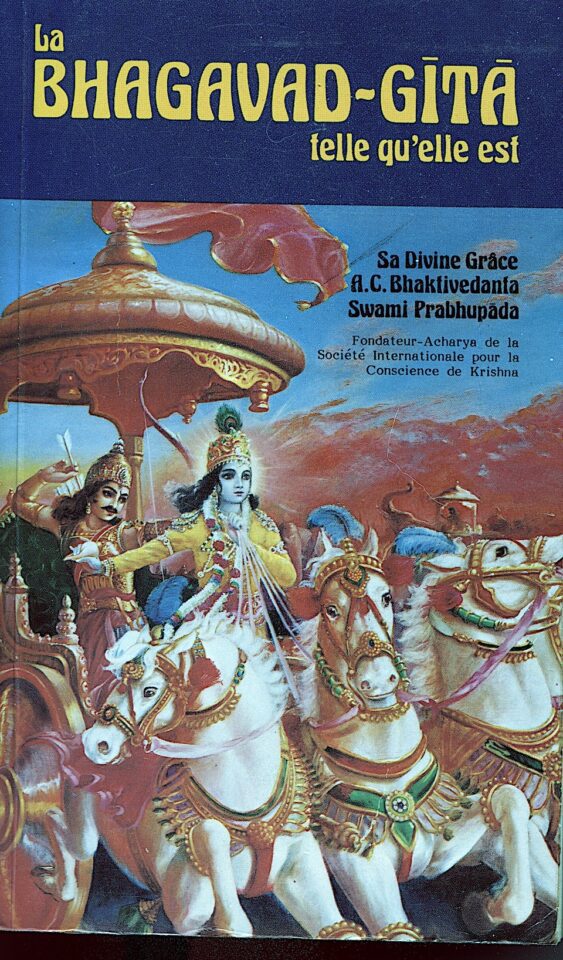

Dans La Bhagavad-Gita telle qu’elle est, traduction littéraire et explications élaborées par Sa Divine Grâce A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondateur acarya de l’Association Internationale pour la Conscience de Krishna. Ce livre définit Buddha ainsi : Avatara venu au commencement du kali-yuga pour enseigner la non-violence et ainsi mettre fin aux sacrifices d’animaux. Dans ce livre, on définit Avatara ainsi : (littéraire : qui descend) Dieu, l’une de ses émanations plénières ou l’un de ses représentants, « descendu » du monde spirituel dans l’Univers matériel pour rétablir les principes de la religion. Et on définit ainsi « Kali-yuga » : Age (yuga) de querelle et d’hypocrisie, dernier d’un cycle de quatre (maha-yuga); il dure 432 000 ans. (Celui où nous vivons a commencé il y a 5 000 ans.) Il est essentiellement caractérisé par la disparition progressive des principes de la religion et l’unique souci de confort matériel.

Voilà, voilà.

J’ai trouvé ce Bouddha à Québec.

Henry David Thoreau (1817-1862), philosophe, naturaliste et poète américain est du groupe. « Je baigne chaque matin, dit-il, mon intelligence dans la prodigieuse philosophie cosmogonique de la Bhagavad-Gita. Des milliers d’années se sont écoulées depuis sa composition, mais en comparaison de cette œuvre, notre monde moderne et sa littérature semblent chétifs et insignifiants. »

Aldous Huxley (1894-1963), écrivain, romancier et philosophe britannique. « La Bhagavad-Gita est le plus clair et le plus riche recueil de philosophie éternelle jamais compilé. Cela en explique la valeur permanente, non seulement pour le peuple indien, mais pour toute l’humanité. »

Arthur Schopenhauer (1788-1860), philosophe allemand. « Il s’agit là de l’œuvre la plus instructive et la plus sublime qui soit au monde. »

André Chédel (1915-1984), philosophe et chercheur suisse, écrivain, orientaliste et journaliste. « L’œuvre entreprise par le Swami Prabhupada est à la fois considérable et précieuse, car en lisant ses traductions du Srimad-Bhagavatam et de la Bhagavad-Gita le spiritualiste et le sanskritiste sont assurés de posséder une nourriture spirituelle insurpassable et un instrument de travail incomparable qui permet d’avoir accès à la moelle du texte. La pensée authentique est ainsi restituée dans sa pureté primitive, sans apports subjectifs subséquents. »

Thème Linen par The Theme Foundry.

Copyright © 2026 Jean Provencher. Tous droits réservés.