Tiens, un jeune chaton est à la viande, ce qui est excellent pour lui.

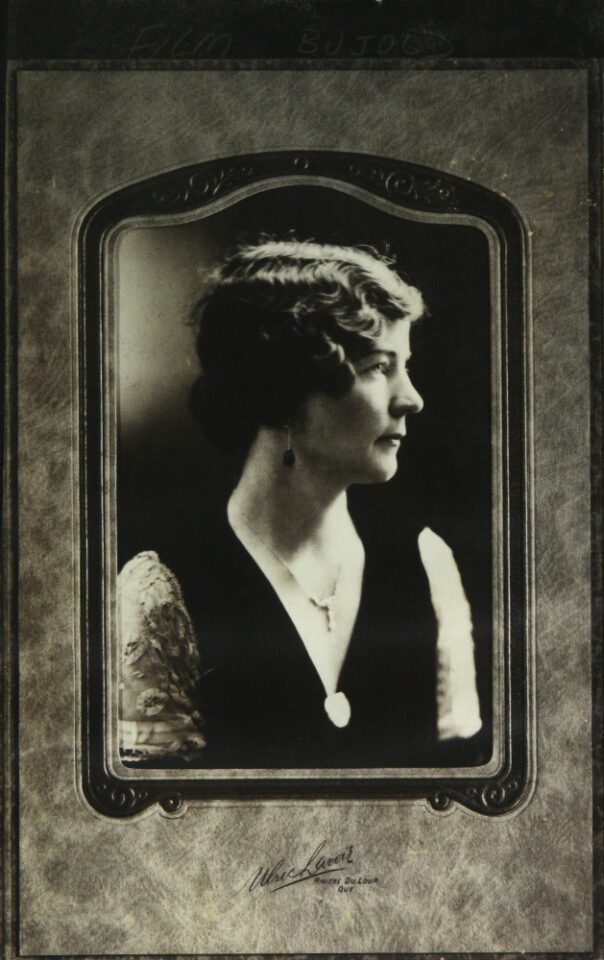

Elle est décédée en 1979. Je l’avais saluée dans le quartier Montcalm, où elle habitait.

À la vérité, il s’agit de trois fleurs de Tussilage pas-d’âne : oreilles-de-souris, pas-d’âne commun, de la même famille que la marguerite. Des fruits semblables à ceux des pissenlits. Selon Gisèle Lamoureux (Flore printanière, Fleurbec, Saint-Henri-de-Lévis, 2002, p. 146), voilà cette fleur pionnière des lieux ouverts, sur sols récemment ou continuellement perturbés de façon naturelle ou artificielle. Il lui suffit une belle journée ensoleillée pour faire éclore ses fleurs très tôt. Léon Provancher (1862) signale le premier la présence de cette plante en Amérique, mais Marie-Victorin croit qu’elle fut cultivée en Nouvelle-France comme plante médicinale. À Paris, les fleurs de tussilage peintes sur la porte servaient d’enseigne aux apothicaires.

Et ces trois fleurs sont pile, à droite, de l’entrée sur le terrain de « Sainte-Anastasie ». Merveilleux ! Ces trois fleurs accueillent.

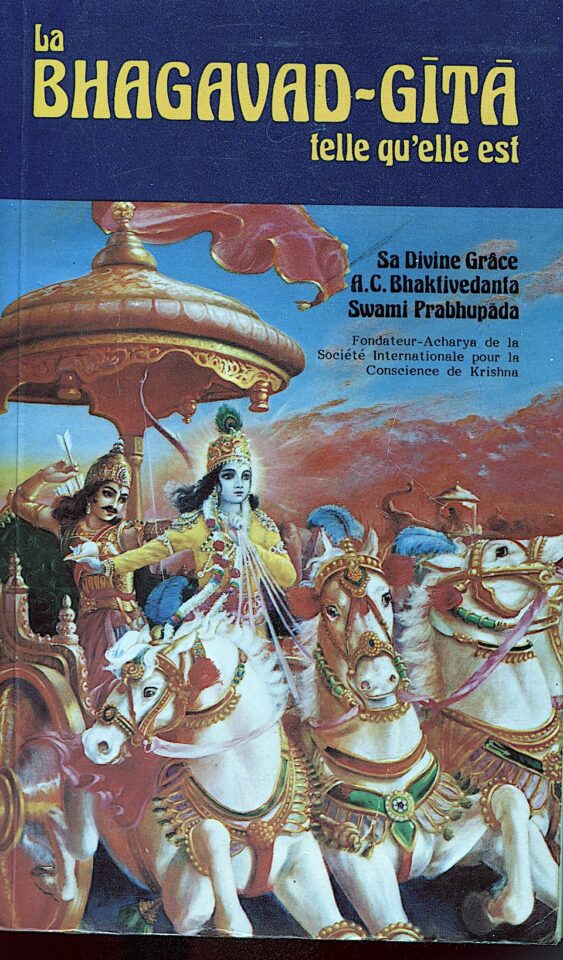

Thomas Merton (1915-1968), né à Prades, dans les Pyrénées Orientales, et décédé à Bangkok, en Thaïlande, moine américain, théologien, écrivain spirituel, poète et militant pacifiste. « Bhaktivedanta Swami apporte à l’Occident un rappel salutaire, à savoir que notre culture effrénée à sens unique fait face à une crise, qui peut l’amener à sa propre destruction, car elle manque de l’intense profondeur d’une conscience métaphysique authentique. »

Jean Varenne (1926-1997), né à Marseille et décédé à Paris, indologue français, spécialiste de l’hindouisme, du sanskrit, des cosmogonies védistes et de nombreux sujets touchant aux traditions de l’Inde et aux religions de l’Iran ancien. « Ce livre, la Bhagavad-gita telle qu’elle est, de A. C. Bhaktivevedenta Swami Prabnupata, magnifiquement présenté, est d’une valeur inestimable, car l’Occident connaît mal ce courant majeur de l’hindouisme… On ne peut donc que recommander vivement la lecture d’un ouvrage qui mérite de maintes façons d’être tenu pour considérable. »

Lanza Del Vasto (1901-1981), né dans les Pouilles, en Italie, et décédé à Murcie, en Espagne, écrivain et poète de langue française, philosophe, sculpteur, dessinateur et musicien. « Il est précieux, pour le public français, de posséder ce livre regardé comme sacré par les sages de l’Inde, éclairé par l’exégèse de A. C. Bhaktivevedenta Swami Prabnupata, maître prestigieux, héritier d’une haute tradition. »

Dans les Cahiers de Simone Weil (1909-1943), l’éditeur Plon invoque que Bhagavad-gita apparaît et on le définit comme « un poème religieux et philosophique de l’Inde ancienne; date indéterminable ».

Thème Linen par The Theme Foundry.

Copyright © 2025 Jean Provencher. Tous droits réservés.